地権者・ディベロッパーを納得させる調整力

今回の計画地は、複数の地権者が所有する土地をまとめて一体開発する必要がありました。

- すぐに売却したいと考えていた地権者

- 売却予定はなかったが街を盛り上げるなら検討したいという地権者

それぞれの希望条件を一つにまとめるのは容易ではありません。さらに、地元だけでは実現が難しい数十億規模のホテル開発を行うためには、ディベロッパーや資金調達のスキームづくりが欠かせませんでした。

7gardenは東京や福岡で培ったホテル企画・運営の実績を踏まえ、「街のポテンシャルを最大化し、熱とインパクトを与える蓋然性のある企画」を作成。地権者・ディベロッパー双方に有益な収益モデルを提示することで、土地の売買とホテルの事業化を実現しました。

街の暮らしとビジネスを両立させるホテル計画

今回の企画は、「この場所に真の価値を提供するものは何なのか?」という問いからスタートしました。

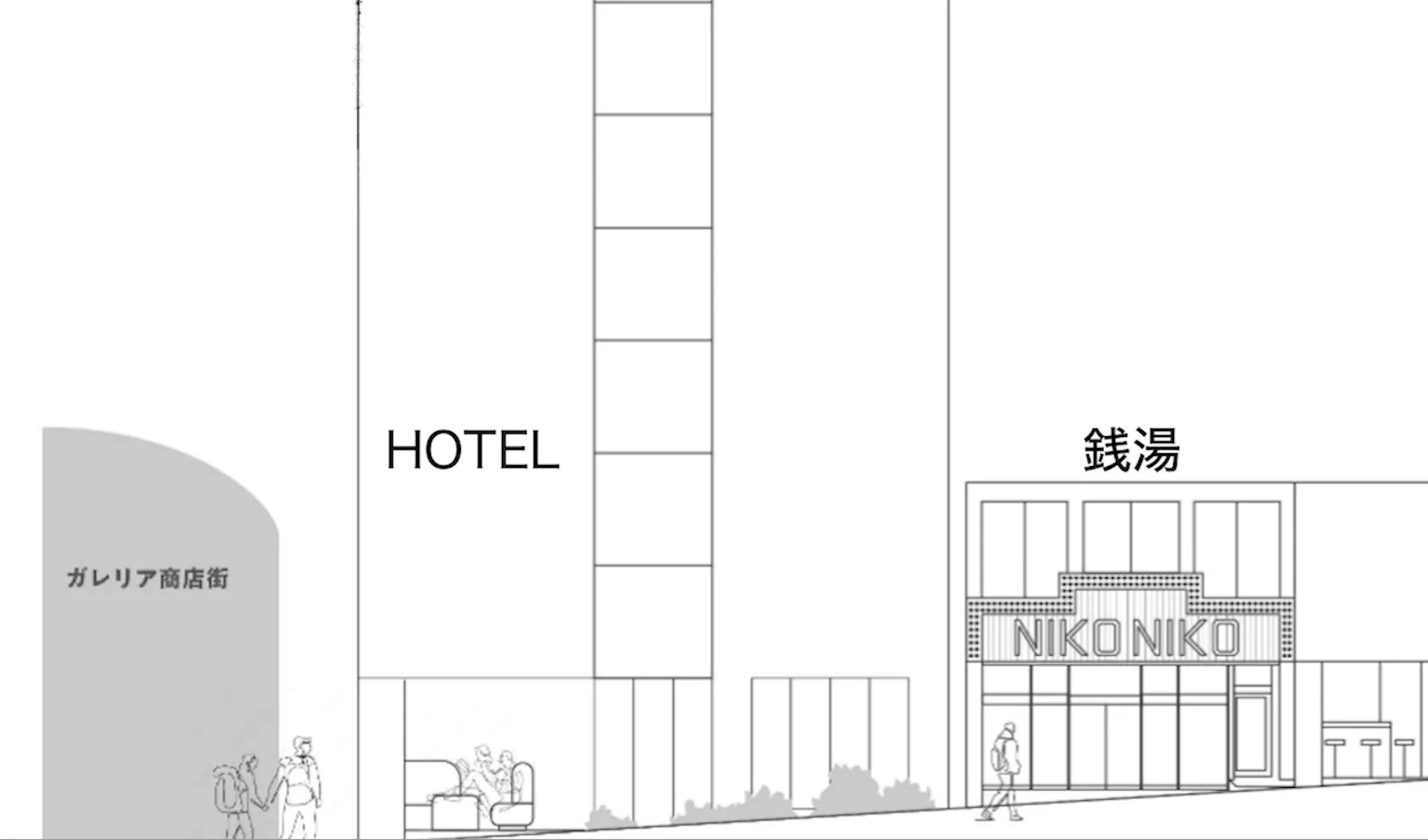

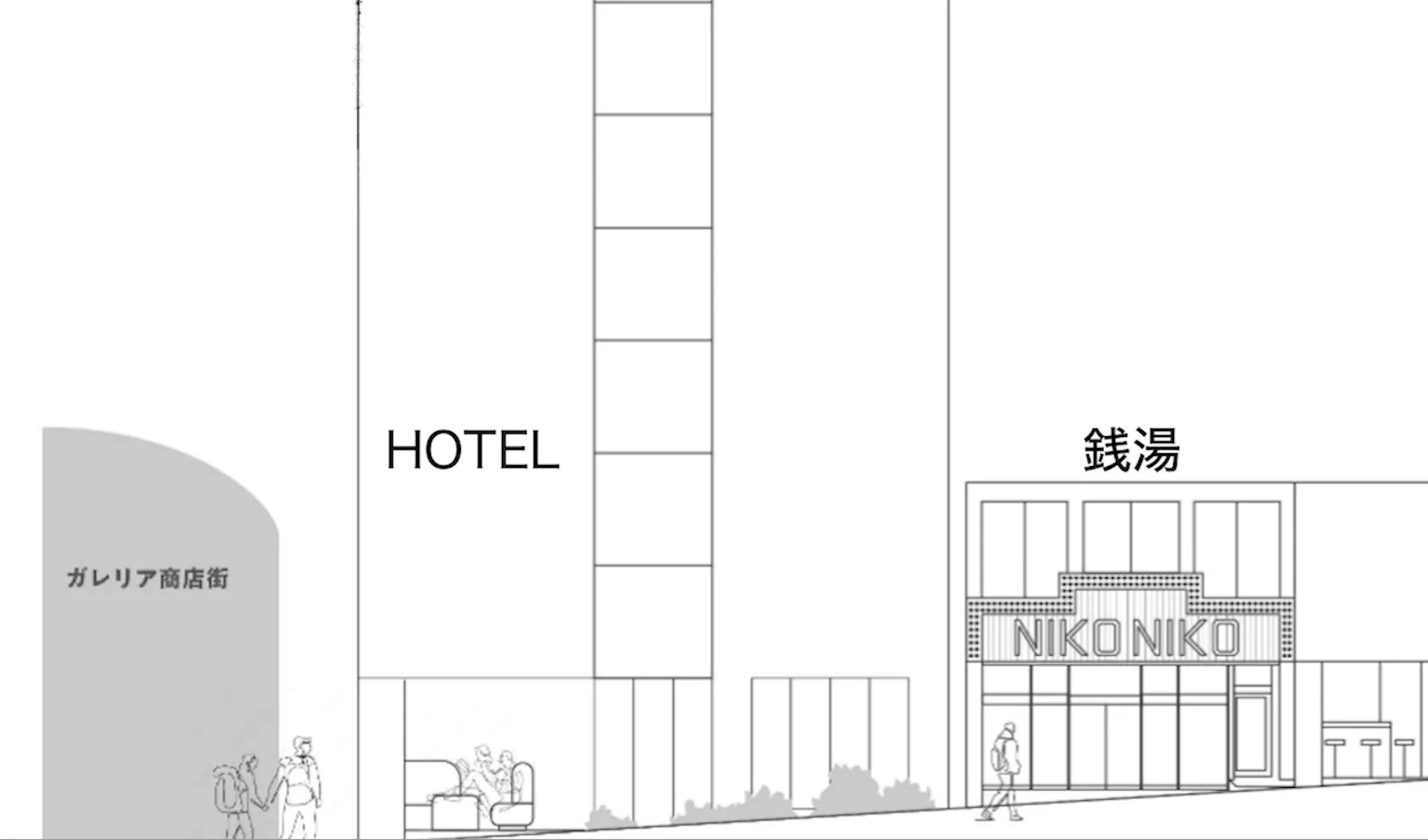

新幹線開業に伴い、県外からの観光客を呼び込みたい一方で、地元住民にも日常的に活用される存在でありたい。そうした二面性を意識し、ホテル棟の1階には地域の人が気軽に立ち寄れるカフェやラウンジを設けるプランを構想。

さらに、かつて福井市内には多くの銭湯が存在し、地元の憩いの場となっていたという背景も、7gardenは大切に考えています。7gardenのメンバー自身が日頃から銭湯に通い、銭湯という場所が“街を温める場所”として大きな価値があると感じていたため、隣接する建物を活用し、地元住民が気軽に通える銭湯を設ける構想を提案しました。最終的にはホテル棟とは別棟(隣接地)での実現を目指し、観光客だけでなく地域の人々が交わるシーンを生み出す計画です。

実際、こうした街を温める銭湯の存在が、かつての福井駅前のように活気のある街に…「街を温め直す」という想いと結び付き、“売却に難色を示していた地権者の背中を押す決め手”の一つにもなりました。

コミュニティの中心となる場所をつくることで、地域の未来を大きく変えるきっかけになると考えたのです。

開発リスクから出口戦略まで“一気通貫”でコーディネート

福井駅前ホテルプロジェクトで7gardenが担うのは、「地権者交渉」から「ホテル企画・設計・デザイン」、「運営」、そして「出口戦略支援」に至るまで。これは単なる不動産開発ではなく、完成後の街づくりと継続的な収益性を両立させるアプローチです。

- 土地仲介・利害調整

- 複数地権者の想いを束ね、ディベロッパーとの条件交渉

- ホテル企画・設計・デザイン

- 40㎡&60㎡の客室でゆったりとした滞在を提供

- 街に開かれた1階のカフェやラウンジで“地域のリビング”を演出

- 運営・コミュニティ形成

- 東京・福岡などで培ったノウハウを活かし、観光客誘致と地域住民の利用を両立

- 隣接エリアには銭湯を設け、地元と外からの来訪者が自然と交わるコミュニティの仕掛け

- 出口戦略支援

- 竣工後の売却や保有スキームを投資家へ提案し、早期事業化を推進

「開発して終わり」にせず、ホテルが街の暮らしに溶け込み、住民が心から愛せる“コミュニティの結節点”として継続することを目指しています。

2025年夏・着工、2026年秋・開業へ

福井駅前再開発の機運が高まるなか、7gardenは2025年夏の着工、2026年秋の開業を目標に本格始動しています。

日常生活に寄り添う銭湯のようなコミュニティ機能と、県外からの宿泊需要を取り込むホテル事業を組み合わせ、地域の資産を活かしながらビジネスとして成立させる発想です。

一筋縄ではいかない利害調整や事業性の担保、建築の制約など、課題は多々あります。それでも「駅前に賑わいを取り戻したい」「地元に愛される施設を残したい」という想いが、地権者やディベロッパー、そして7gardenを突き動かしています。

福井駅前から生まれる、新たなストーリー

「街のために何ができるか」を本気で考え、日常に根づくコミュニティ機能と観光需要を呼び込む仕組みを同時に実現していく本プロジェクト。

今後も7gardenは、地元を盛り上げたいという地権者の想いを尊重し、県外プレーヤーとのマッチングや資金調達などを調整し、街に喜ばれ、投資家も納得する形へと磨き上げていきます。

2026年秋、福井駅前に誕生するのは、ただ泊まるだけではない“街の結節点”としてのホテル。

そこには、銭湯やカフェといった“人がつながる場”があり、ビジネスとしても継続的に発展可能な仕組みが備わっています。7gardenは、地方都市のポテンシャルを信じ、それを最大限に引き出すためのコーディネートをこれからも進めてまいります。